14/02/09 LED点灯回路

LED (Wikipedia) |

LEDの点灯回路について質問を受けたので、簡単にまとめてみました。 LEDは Light Emitting Diode の略で、「光を放出するダイオード」の事です。 動作電圧以上の電圧を加える事で発光しますが、何点か 注意事項が有ります。 |

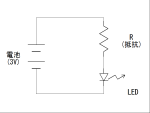

−図1− |

LEDを一番簡単に点灯させるには、 ・電源 ・LED ・抵抗器 を図1のように接続して使います。 ここで少々面倒なのは、使用する電源やLEDに合わせて 抵抗値を設定する事です。 不適切な抵抗値で駆動すると、LEDが壊れてしまうので注意が必要となります。 |

とは言うものの、抵抗値は簡単な計算で求める事が出来ます。 R = V÷I ・・・式1 式1 どこかで見た事は有りませんか? これは、中学校の理科で習った「オームの法則:V=I×R」を変形させたものです。 「V」と「I」の2つの値が決まれば、自動的にRの値も決まります。 (※ オームの法則は 通常E=I×Rで表現しますが、ここでは「E」を「V」に置き換えて説明します) |

|

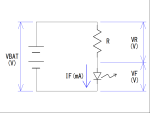

−図2− |

図2は図1の回路をV(電圧)、I(電流)、R(抵抗)に分けたものです。 抵抗値Rを決めるには、抵抗にかかる電圧(VR)と 抵抗とLEDに流れる電流(IF)の値が確定しなければなりません。 |

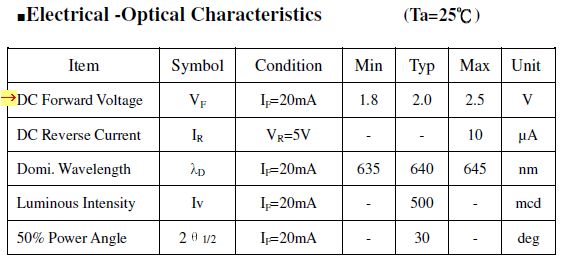

まずは、使用するLEDで決まる要素から見てみましょう。 表1は秋月電子で取り扱っているLED「OSDR3133A」のデータシートの一部です。 |

|

−表1− |

|

|

横文字で何やら書かれていますが、注目するのは一番上の項目である「DC Fowerd Voltage (順方向電圧):VF」です。 ここには、「Min」、「Typ」、「Max」の3種類の値が書かれていますが、今回は「Typ」の値で話を進めます。 この値は、「Condition」に書かれている20mAの電流を流した時に LEDにかかる電圧になります。 重要な数値は、「VFの2.0V」と「IFの20mA」です。 続いて、エネルギー源の電源電圧を決めます。 簡単に入手できる電源として マンガン電池を使う場合、電池1個(1.5V)でLEDを点灯させる事は出来ません。 先ほど調べたVFの値は2.0Vでした。LEDを点灯させるには VF以上の電圧を用意しなければならないので注意が必要です。 とりあえず、ここでは 電池2個直列(VBAT=3.0V)とします。 OSDR3133Aをデータシートに書かれている500mCdで発光させるには、IFとして20mA流す必要があります。 IF=20mA時のVFは2.0Vとなっているので、抵抗Rにかかる電圧は 「電池の電圧(3.0V)−LEDの順方向電圧(2.0V)」から VR=1.0Vになります。 式1からRを計算すると、R=VR÷IF = 1.0V÷0.02A=50Ωが導き出されます。 |

|

−写真1− |

写真1は 実際に3.0Vの電圧で緑LEDを点灯させている状態の写真です。 手持ちの部品を使用しているため、抵抗は 少々大きめの300Ωを付けてあります。 |

−写真2− |

この時、LEDの順方向電圧VFを調べてみると、1.9Vでした。 |

−写真3− |

こちらは赤色LEDで、VFは1.86V |

−写真4− |

白色LED、VFは2,66V 他のLEDと構造が異なるので 電圧が高めになっています。 |